지난 글에서는 반도체 웨이퍼에 대해서 알아보았습니다. 이번 글에서는 반도체 8대 공정 중 하나인 반도체 산화 공정에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

처음 공정에 대한 이야기를 다뤘을 때 간략히 산화 공정이 무엇인지 알아보긴 했었는데요, 반도체 소자의 전기적 동작을 반도체적으로 수행하기 위해서 필요한 절연체를 형성하는 공정입니다.

사실 글만으로 이해하기는 쉽지 않은데요, 그이유는 대표적인 반도체 소자인 트랜지스터에 대한 이해가 필요하기 때문입니다.

트랜지스터

산화 공정을 이야기하기 앞서 트랜지스터에 대한 이해가 필요하다고 말씀드렸습니다.

트랜지스터는 사실 개념상으로는 간단한데요, 우리가 사용하는 거의 모든 반도체 제품에 탑재되어있는 소자라고 보시면 될것 같습니다.

왜냐하면 트랜지스터는 그 자체로 디지털 스위치 역할을 하기 때문입니다.

지난 번 간략히 설명해드린 것처럼 반도체라는것은 도체와 부도체 사이의 소재로 전기적으로 On/Off를 제어할 수 있는 소재입니다.

그러나 반도체 소재의 존재만으로 On/Off가 될 수 는 없으니 이를 소자적으로 구현해야하는데, 트랜지스터라는 소자가 바로 이 역할을 합니다.

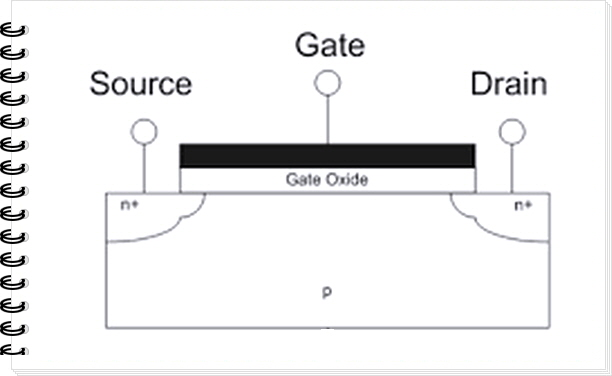

트렌지스터는 3극을 가지고 있는데 바로 게이트, 소스 드레인 (Gate, Source, Drain) 입니다. Gate는 문자 그대로 문의 역할을 하는데요, 이 게이트를 통해 소스와 드레인간 전류를 흘릴것인지 말것인지가 결정되게 되는 것입니다.

구체적인 원리를 여기서 논하기에는 전문적인 수식과 개념들이 필요하므로 간략히 설명드리자면, 수도꼭지를 예로 들 수 있습니다.

수도꼭지의 꼭지 부분이 게이트가 되고, 소스-드레인 부분이 수로가 됩니다.

결국 수도꼭지를 얼마나 여느냐에 따라 흘러나오는 물의 양이 달라지게 되는데요, 트렌지스도 이처럼 게이트에 얼마만큼의 전압을 인가하느냐에 따라 소스-드레인에 흐르는 전류의 양이 달라지게 됩니다.

산화막

그럼 트렌지스터와 산화막은 무슨 관계가 있을까요. 먼저 준비된 Si웨이퍼를 기준으로 생각해보겠습니다.

웨이퍼는 앞서 말씀드린 트렌지스터의 소스-드레인, 즉 수도꼭지의 수로 역할을 할 부분이 됩니다.

그럼 산화막이 그위에 형성되고, 그 산화막 위에 게이트를 형성하게 됩니다.

산화막은 절연체이므로, 전기가 통하지 않습니다. 따라서 산화막 위에 형성된 게이트 전극과 웨이퍼 간에는 전기적으로 절연, 즉 단절된 상태인 것입니다.

우리가 게이트에 일정 전압을 가하게 되면, 이 전압이 그대로 웨이퍼에 전류를 흐르게 하는 것이 아니라, 산화막을 사이에 두고 에너지적으로 웨이퍼(수로) 상에서 전자(물)가 이동할 수 있는 상태로 준비시켜주는 역할을 합니다.

그러면 이 상태에서 소스 또는 드레인에 전압이 걸리면 전자가 흐르면서 전류가 발생되는 것입니다.

만약 이 산화막이 존재하지 않는다면 어떻게 될까요, 게이트 전극이 바로 웨이퍼에 닿게 되면 전류는 아마 웨이퍼 상에서 흐르는 것이 아니라 게이트를 타고 흘러나가게 될 것입니다.

산화방식

웨이퍼를 산화하는 방식은 대표적으로 두가지가 있는데 하나는 건식산화이고 다른 하나는 습식산화방식입니다.

건식산화의 경우 웨이퍼를 산소에 직접 노출시켜 산화층을 형성하는 방법입니다.

습식산화의 경우 산소만 노출시키는 것이 아니라 수증기도 함께 노출시켜주는 방식입니다.

보통 습식산화의 경우 건식산화 대비해서 동일한 온도에서 동일한 시간을 진행했을 때 더 두꺼운 산화막을 형성할 수 있습니다.